정책 기본 방향

- 대한연합당

- 정책 기본 방향4

4. 정책 기본 방향

31) 사회복지 변화·혁신과 돌봄·주거 통합체계

사회복지사가 클라이언트에 집중할 수 있도록 서류 절차 간소화 및 표준화 추진

① 지역 공동체 기반 통합돌봄 모델 구축

읍·면·동 단위 통합돌봄센터 설립 및 원스톱 창구 운영

노인·장애인·아동·정신건강 통합 서비스 패키지 제공

의료·복지·교육·고용 연계 케어 코디네이션 시스템 구축

☞기대 효과

읍·면·동 단위 서비스 집중 → 지역 간 돌봄 격차 해소

의료·복지·고용이 연계된 원스톱 케어 제공 → 행정 효율성·서비스 만족도 상승

② 돌봄서비스 근무시간제 전환

활동지원·요양·아동돌봄·정신건강 돌봄의 전면 근무시간제 도입

개인별 시간제 지원 폐지, 근무시간 기준 근로계약 전환

돌봄 공백 최소화를 위한 교대제·순환제 운영 체계 도입

☞기대 효과

돌봄 종사자의 안정적 근로환경 보장 → 이직률 감소·전문성 강화

개인별 시간제 폐지 → 부정수급방지 및 돌봄 공백 최소화·수혜자 연속적 서비스 가능

③ 돌봄 종사자 정규고용화

돌봄 인력 센터 소속 정규직 전환 및 고용 안정 보장

근로기준법 전면 적용으로 근무조건·노동권 보호 강화

4대 보험 의무화 : 국민연금·고용보험 선택 가입, 건강보험·산재보험 소득 기준 차등 부과

퇴직금 국가발전펀드 적립·운용 후 퇴직 시 지급 체계 확립

국가·지자체 임금 직접 지원 및 센터 운영 보조로 재정 안정성 확보

☞기대 효과

고용 안정과 근로권 보장 → 돌봄 노동의 사회적 가치 제고

국가발전펀드 연계 퇴직금 지급 → 안정적 노후·노동 선순환 구조 확립

④ 장애 부모 수당·예외 규정 운영

장애 자녀 돌봄 부모·보호자 월 100만 원 수당 지급

부모가 본인의 지적·자폐·발달장애 자녀의 활동지원사로 지정되는 예외 허용

센터 코디네이터의 당사자 상담·의사 확인 의무화, 부모가 활동지원사로 지정 시 수당 지급 중지 및 활동 지원 급여로 전환(중복지원 방지)

☞기대 효과

장애 아동 돌봄 부담 완화 → 가족 해체·빈곤 악순환 예방

부모가 활동지원사로 지정될 때 중복지원 차단 → 재정 건전성 확보

⑤ 맞춤형 사례관리 확대

개인별 욕구 기반 개별 돌봄 계획 수립

사회복지사·간호사·심리상담사 다학제 관리팀 운영

위기가구·사각지대 가정 우선 지원 체계 확립

☞기대 효과

개별 맞춤 돌봄 → 복지 체감도 상승, 서비스 중복·사각지대 해소

다학제 관리팀 운영 → 복합 문제(정신건강, 교육, 소득 등) 통합 대응 가능

⑥ 찾아가는 돌봄 서비스 강화

정례 가정방문 돌봄·간호·심리상담 운영

24시간 긴급돌봄팀 파견 체계 구축

IT 기반 알림·모니터링 시스템 도입

☞기대 효과

응급·위기 가구 조기 발견 및 대응 → 안전망 강화

ICT 기반 모니터링 → 실시간 돌봄 관리·효율성 제고

⑦ 비영리 연계 및 기부 인센티브 제도화

사회복지사업 수행 비영리단체 자동 기부금단체 지정

기부 인센티브 : 개인 기부액 10% 소비포인트 적립, 기업 세금감면 부여

투명성 요건 : 사업·회계 보고 의무, 공개 플랫폼 정기 공시 체계 운영

☞기대 효과

기부 활성화 → 민간 참여형 복지 확산

자동 기부금단체 지정·소비포인트 인센티브 → 기부 투명성·신뢰도 강화

⑧ 주거 안정 통합 지원

중위소득 150% 이하 가구 주택비 50% 무이자 지원 제도 운영

소득 연동 분할상환 구조 설계 및 상환액 국가발전펀드 환류

환류 재원을 활용한 지역 주거복지 재투자 체계 구축

통합사례관리·커뮤니티케어·지역 의료연계 모델과의 주거 지원 연동

장애·고령 가구 무장애(Barrier-free) 주거 개보수 보조 연계

☞기대 효과

중위소득 150% 이하 가구 주거비 절반 지원 → 주거 불안 해소

국가발전펀드 환류 → 복지 재원 선순환 구조 확립

무장애 주택 보조 → 장애·고령 가구 삶의 질 향상

⑨ 급속한 고령화에 대응해 노인복지 체계를 강화한다.

복지 혁신 : 공급자 중심에서 이용자 중심으로 전환, 지역사회 밀착형 복지서비스 구축.

돌봄 통합 : 아동·장애인·노인 돌봄을 하나의 체계 안에서 연계, 가족부담 최소화.

주거 연계 : 공공임대와 돌봄서비스 결합, 지역 내 커뮤니티케어 확대.

노인복지 강화 : 기초연금 보장, 의료·돌봄 통합 서비스 확대, 치매·만성질환 지원체계 확립.

세대통합 : 노인·청년·장애인이 함께 생활 가능한 복합 주거공간 개발

☞기대 효과

맞춤형 복지 실현과 가족 돌봄 부담 완화

주거·돌봄·의료 통합으로 노인 삶의 질 향상

세대 통합형 주거로 사회적 연대 촉진

복지재정 효율성 제고 및 지속가능한 복지체계 확립

⑩ 국민기초생활보장제도 개혁

Ⓐ 기본 방향

단순한 현금 급여 중심에서 벗어나, 자립 유도형 맞춤형 지원 체계로 전환.

재정 누수를 막고, 지원이 필요한 국민에게 정확하게 도달하도록 제도 개편.

Ⓑ 지급 방식 개혁

국가지정 전용 통장 + 복지카드를 통해 수급비 지급.

목적 외 사용 방지 (도박·사행성 소비 제한).

생필품, 의료, 주거비 등 필수 지출에만 사용 가능.

디지털 기반 지급 관리 시스템 구축 → 투명성·효율성 강화.

Ⓒ 두립 유도 기한

최대 7년간 지원 후 두립 전환 원칙.

7년 내 직업훈련·취업·소득 기반을 마련하도록 지원 연계(고용·주거·교육 패키지).

두립 성공 시 인센티브 제공(예: 소비포인트 추가, 세금 감면 등).

Ⓓ 예외 규정(장애인·근로능력 상실자)

장애인, 고령자, 중증질환자 등 근로능력이 없는 경우 예외 적용.

근로 시작 시점부터 최대 7개월간 소득 안정화 기간 지원 유지.

일정 소득 기준(중위소득 40~50% 이상)이 안정적으로 유지될 때까지 지원 지속.

☞기대 효과

단순 수급제 → 자립 유도형 복지체계로 전환

7년 내 자립 촉진 + 장애인·근로무능력자 보호 → 균형 있는 제도 운영

전용 통장·복지카드 도입 → 재정 투명성·부정 수급 차단

종합 기대 효과

복지와 노동, 주거를 통합한 국가적 안전망 구축

두립 가능 국민은 자립 지원, 보호가 필요한 국민은 두텁게 보호

돌봄 노동의 공공성 강화 및 전문성 제고

사회적 신뢰·재정 건전성 확보와 함께 복지 지속 가능성 강화

32) 주거 안정

취지

주거는 단순한 소비재가 아니라 인간다운 삶을 영위하기 위한 기본 권리임.

그러나 현재의 부동산 시장은 중위소득 이하 계층에게 과도한 부담을 지우고 있음. 따라서 국가는 주거권을 보장하고, 이를 사회적 자본 형성과 공동체 안정으로 연결해야 함.

세부 과제

주택 구매·임차 지원

중위소득 150% 이하 가구가 주택을 구입·임차할 경우, 국가가 주택 가격의 50%를 무이자 대출로 지원.

상환은 소득 수준에 맞춰 분할 구조로 설계 → 과도한 채무 부담 방지.

상환액 국가발전펀드 귀속

상환액은 국가발전펀드에 적립하여, 다시 사회안전망·돌봄·고용·환경 등 공공분야로 환류.

개인의 주거 안정 → 국가 공동 발전 재원으로 선순환.

지역 주거복지 재투자

펀드로 모인 자금은 지역별 공공임대, 청년·신혼부부 주거복지, 고령층 주거환경 개선 등에 재투자.

주거 안정과 지역 균형발전을 동시에 추구.

기대 효과

서민·중산층의 주거 불안 해소.

가계 부채 축소와 소비 여력 확대.

주거 안정 → 사회 안정 → 경제 활성화의 선순환 구조 형성.

33) 장애인 정책 혁신 (장애유형 확대)

취지

기존 장애 범주에 포함되지 않는 다양한 신체·정신적 한계를 제도적으로 보장하기 위해 장애유형을 확대.

사회참여 기회 보장 및 차별 해소 실현.

세부 과제

새로운 장애유형 30가지 추가 인정 (희귀질환, 정신·발달 특성 등 포함).

맞춤형 복지·교육·고용 지원 패키지 제공.

장애유형별 근로지원인·전문 돌봄사 배치.

차별금지법 강화 및 통합 교육·고용 제도 확대.

기대 효과

사각지대 해소 및 맞춤형 복지 실현.

장애인 사회참여 확대 및 고용률 상승.

34) 가족 정책 혁신과 부모 책임

취지

가족은 사회의 기본 단위이며, 국가 발전의 핵심 토대임. 현대 사회에서 맞벌이·한부모·미혼모·다양한 가족 형태가 등장하면서 기존 제도만으로는 복지 사각지대를 해소하기 어려움. 따라서 가족 정책을 보편성·포용성·책임성 원칙 위에 재설계하여, 출산·양육 부담을 완화하고 부모 책임 강화를 통해 아동의 권익을 보호해야 함.

세부 과제

① 합우가족부 신설

기존 여성가족부를 확대·개편하여 남성과 여성을 모두 포용하는 통합 가족부(合友家族部) 설치.

결혼·출산·양육·돌봄·노후까지 전 생애 가족지원 패키지 제공.

다양한 가족 형태(맞벌이, 한부모, 다문화, 미혼모 가정 등)를 아우르는 맞춤형 정책 설계.

② 미혼모 지원 및 공동양육 책임제

미혼모 가정에 대해 주거·양육·의료 포괄 지원 제공.

국가는 아동 복지를 공동 책임지는 공동양육 책임제 운영.

출산·양육 초기 단계에서 국가 보조금 및 돌봄 인프라 우선 지원.

③ 임신 책임제 법제화

임신 발생 시 해당 남성에게 법적 임신 책임죄 적용.

아동이 성인이 될 때까지 양육비 강제집행 장치 마련 (급여 압류, 금융자산 추적, 신용제한 등).

양육비 이행 보장기금 마련 및 미지급 시 국가가 선지원·후징수.

④ 성폭력 피해 임신 예외 규정

성폭력으로 인한 임신의 경우 낙태를 한시적으로 허용.

피해 여성에게 의료·법률·심리 지원 패키지 제공.

피해 아동에 대한 국가 보호 및 돌봄 책임 강화.

⑤ 성보호 케어사 제도화

장애인과 아동·청소년의 성을 보호하고, 심리·사회적 돌봄을 담당하는 전문 인력(성보호 케어사) 제도 도입.

케어사는 의료·심리·법률 상담 및 사회 복귀 지원 기능 수행.

국가가 성보호 케어사 양성·배치 및 보수 지원을 전담.

기대 효과

보편성 강화 : 가족 형태·성별과 관계없이 누구나 지원받는 가족정책 실현.

복지 사각지대 해소 : 미혼모·한부모·취약계층 아동 보호 강화.

책임 분담 실현 : 아버지의 법적·경제적 책임 강화로 양육 부담 분산.

피해자 권익 보장 : 성폭력 피해 여성·아동의 권익 보장 및 2차 피해 예방.

성문화 안정화 : 성보호 케어사 제도화로 장애인·아동·청소년의 건강한 성 발달 보장.

35) 아동 정책 강화

아동이 존엄한 존재로서 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 국가의 책임을 강화한다.

권리 보장: 아동권리협약에 근거한 법·제도 정비, 아동 참여권 확대.

안전망 확립: 아동학대·방임 조기발견 시스템, 지역사회-학교-기관 연계 강화.

돌봄 확대: 국가 책임형 보육·방과후 돌봄 확대, 발달·건강검진 지원.

빈곤 아동 지원: 급식·교육·의료비 전액 보장, 위기아동 보호시설 확충.

36) 청소년 정책 확립

청소년이 바른 가치관과 정서적 균형을 갖추고 사회적 참여를 확대할 수 있도록 지원한다.

정서·사회성 발달: 상담·멘토링·리더십 프로그램 제도화.

성·정서 교육 강화: 책임 있는 성교육, 두립주의 성윤리 교육, 정서적 돌봄 체계.

위기 대응망 강화: 자살예방 핫라인, 청소년 쉼터 전국 확대, 위기지원 전담기관 설치.

중독 예방 및 치료: 스마트폰·게임·약물 중독 예방 교육, 치료지원 확대.

37) 청년 정책 보장

청년 세대가 자립할 수 있는 주거·일자리·참여 기반을 보장한다.

주거 안정: 공공임대·청년주택 확대, 주거비 보조 제도 도입.

일자리·창업 지원: 청년창업펀드 조성, 중소기업 취업 장려금 지원.

부채 완화: 학자금 대출 이자 전액 면제, 상환 유예제도 확립.

사회참여 권리 확대: 청년 의회, 청년위원회 운영, 지방자치 정책결정 참여 보장.

38) 여성 정책 확대

여성이 사회 전 영역에서 평등하게 참여하고 안전하게 생활할 수 있는 기반을 마련한다.

일·가정 양립 지원: 출산·육아휴직 확대, 기업 성평등 근로환경 의무화.

안전망 구축: 성폭력·가정폭력·스토킹 피해자에 대한 신변보호·주거지원 제도화.

경력단절 극복: 재취업 교육, 직업훈련, 여성 창업지원 강화.

차별 해소: 직장 내 성차별·임금격차 시정, 장애여성·이주여성 등 취약계층 보호 강화.

39) 중대범죄 양형기준 폐지 및 엄정처벌 체계

취지

성범죄·살인 등 반사회 중대범죄에 대한 재량적 양형기준(가이드라인) 폐지, 피해자 중심 정의 구현과 강력한 억지력 확보.

세부 과제

양형기준 전면 폐지 대상 지정 : 살인·강간·유사강간·강간치사상, 아동·청소년·장애인 대상 성범죄, 조직적 성착취(디지털 성범죄 포함), 강도강간·보복범죄·유괴·인신매매·다중살상 테러·연쇄범죄 지정.

법정 하한형 상향 및 일률 하한형 도입 : 살인·강간치사상 무기 또는 30년 이상 하한형 설정, 아동·장애인 대상 중대 성범죄 최소 50년형 병과 체계 정합화.

누범·상습·집단범죄 가중처벌 의무화 및 감형 제한 강화.

가석방 제한 체계 도입 : 특정 중대범죄자는 가석방을 금지하거나, 평생 군 복무를 의무화.

보호수용 및 감시 강화 : 보호수용·전자감시·거주지 제한·피해자 접근금지 명령을 상시화하고, 위반 시 즉시 수감하도록 규정.

피해자 보호 패키지 구축 : 국선변호 지원, 신변보호, 긴급이주, 장기 치료, 생계비 국고 선지급을 보장하고, 이후 국가는 구상권을 행사.

수사·재판 절차 개선 : 피해자 진술 반복 최소화, 비공개 심리 확대, 디지털 증거 신속 보전 의무화.

신상공개 및 직업·접근 제한 강화 : 재범 고위험자 실명·얼굴·거주지 구역 공개 요건 강화, 취업제한 업종 확대, DNA·지문 DB 확대.

사법 일관성 확보 장치 구축 : 중대범죄 판결 사유 공개 및 사후평가 제도화, 항소심 전원합의부 심리 의무화.

기대 효과

처벌 예측가능성 제고 및 재범 억지력 강화.

피해자 중심 형사사법 실현 및 2차 피해 최소화.

사법 신뢰 회복 및 공동체 안전망 강화

40) 성 윤리와 자유·피해자 보호

취지

성은 개인의 자유 영역이지만 동시에 사회적 안전과 윤리를 요구하는 분야임. 따라서 성적 표현의 자유를 보장하면서도 피해자를 보호하고, 건전한 성문화를 조성하는 균형적 접근이 필요함.

세부 과제

① 성적 자유표현 보장 및 모자이크 폐지

생식기를 포함한 인체를 자연스러운 신체로 간주.

불필요한 모자이크 및 가림 의무 폐지.

② 예방 중심 성미디어 관리

등급제를 강화하고, 청소년 대상에는 순수·예방 중심 성교육 미디어 제공.

성인 전용 성미디어는 19세 이상만 접근 가능하도록 차단 체계 강화.

성 미디어를 합법화되었던 진짜 이유는 성적 흥분을 감소시켜서 성폭력예방 및 성매매롤 하지 않기 위함

1. 덴마크 (1969년)— 세계 최초 전면 합법화

핵심 이유

표현의 자유 전통

덴마크 헌법 제77조는 사전 검열 금지를 명시.

이미 문학·언론 검열이 폐지된 상황에서, 성적 표현물도 검열 대상에서 제외되어야 한다는 논리 확산.

금기 해체 효과 기대

“금지를 해제하면 오히려 흥미가 줄어든다”는 심리학적·사회학적 가설(리액턴스 이론적 관점).

법무장관 Knud Thestrup이 “금기 해제는 사회적 안정에 도움이 된다”고 주장.

성범죄와의 비상관 관계 연구

범죄학자 Berl Kutchinsky의 연구에서 “성 미디어 소비 증가가 성범죄 증가로 이어지지 않는다”는 결론.

사회문화적 개방기

1960년대 히피운동, 성 해방운동, 반권위주의 흐름의 유럽 확산.

스웨덴 (1971년)— ‘사회 복지’의 연장선

핵심 이유

성교육 중심 접근

성을 금기가 아닌 복지·교육 영역의 일부로 보았음.

청소년의 성적 호기심을 억압하기보다 ‘건강한 욕구’로 인정하는 정책.

사회민주주의적 인본주의

개인의 행복과 복지를 위해 성적 자유를 포함한 ‘삶의 질’을 국가가 보장해야 한다는 철학.

여성 인권 보호의 실용적 접근

은밀한 음지 산업(불법 매춘·음란물 유통)을 양지로 끌어올려 착취 방지와 건강 관리 가능하게 함.

노르웨이 (1972년)

핵심 이유

덴마크의 영향을 직접적으로 받음.

“표현의 자유”를 헌법 가치로 확립하면서, 성표현도 예술·언론의 일부로 간주.

국가가 금지할 사안이 아니라, 개인의 선택과 도덕의 문제로 전환.

네덜란드 (1985년 부분 합법화 → 1990년대 전면 허용)

핵심 이유

실용주의적 윤리관 (Pragmatic Ethics)

“금지보다 관리가 안전하다.”

성매매, 마약, 안락사 등과 함께 성 미디어도 ‘통제된 자유의 영역으로 둠.

도덕보다 공공질서 중심의 법 적용

‘해를 주지 않으면 금지할 이유가 없다’는 자유주의 원칙.

미성년자 보호 강화와 병행

합법화와 동시에 청소년 접근 제한, 건강검진, 세금제도 등 관리체계 확립.

독일 (1973년 이후)

핵심 이유

기독교 윤리 완화 + 개인의 자기결정권 강조

1960년대 말부터 교회 중심의 도덕통제가 약화.

‘자기결정권(Selbstbestimmungsrecht)’ 개념이 헌법적 가치로 확립.

법률적 명확화 필요성

이전에는 ‘음란물’의 법적 정의가 모호했음 → 명확히 규정하여 성폭력물과 예술표현물 구분.

사회 통합적 성교육 정책의 일환

억압보다 ‘책임 있는 자유’를 가르치는 방향으로 전환.

미국 (1973년 Miller v. California 판례 이후)

핵심 이유

연방 대법원의 ‘표현의 자유’ 기준 확립

“성 미디어그래피는 지역사회의 윤리 기준에 따라 판단해야 한다.”

완전한 합법화는 아니지만, 지역단위 자율 규제 체계로 사실상 합법적 유통 가능.

언론 자유(First Amendment)와의 충돌 회피

연방이 직접 금지할 경우 수정헌법 제1조 위반 논란이 큼.

일본 (1991년 이후 사실상 합법화)

핵심 이유

문화적 타협 (모자이크 제도)

형식상 형법 제175조로 ‘음란물 유포 금지’ 조항이 남았지만, 시각적 차단(모자이크)을 조건으로 허용.

사회문화적으로 “표현의 자유와 도덕의 균형”을 택함.

경제적 산업화 영향

1980년대 이후 성 미디어 산업이 경제·기술 발전과 맞물려 거대한 시장 형성.

정부는 실질적 단속보다는 세금·규제 관리 중심으로 전환.

안좋은 예

그러나 일본 경우 모자이크로 인해 신비주의와 성적으로 여겨 여성을 더 성희롱 및 성추행이 많음.

프랑스 (1975년 영화 등급제 도입)

핵심 이유

예술 표현과 성 미디어의 경계 완화

누벨바그 영화 운동의 영향으로 ‘에로티시즘’이 예술적 표현으로 인정받음.

국가검열 대신 등급제 도입.

가톨릭 도덕 중심의 약화

1968년 5월 혁명 이후 개인의 성적 자유가 사회적 해방의 상징으로 여겨짐.

성 미디어 합법화의 긍정적·부정적 결과

긍정적 결과

1. 표현의 자유 확대

핵심 내용 : 국가의 도덕 검열이 완화되고, 예술·언론·문학의 자유가 확장됨.

사례 : 덴마크(1969)는 세계 최초로 모든 성 미디어 검열을 폐지했으며, 이후 표현의 자유를 보장하는 헌법적 모델로 평가받음.

의미 : 성적 표현이 억압 대신 ‘표현의 한 형태’로 인정되며, 사회적 담론의 다양성이 확대됨.

2. 음지 산업의 양지화

핵심 내용 : 불법 시장에서 이뤄지던 음란물 거래가 합법적 관리 체계로 편입됨.

효과 : 세금 부과 및 산업 통제 가능 (네덜란드, 독일)

범죄 조직의 이익 구조 약화

성 미디어 제작자의 노동·저작권 보호 가능

사례 : 네덜란드는 합법화 후 “성산업 세금 수입 + 공중보건 안전성”을 확보.

3. 성폭력 감소 논의

핵심 내용 : 성 미디어 소비가 성범죄 증가로 이어지지 않았다는 연구 다수 존재.

대표 연구

덴마크 범죄학자 Berl Kutchinsky(1970s)— “성 미디어 합법화 이후 성폭력률 변화 없음.”

일본, 스웨덴, 미국 일부 주에서도 유사한 통계 확인.

가능한 해석 : 억압된 욕구를 완화시켜 잠재적 긴장 해소에 기여.

⚠ 단, 이는 “감소한다”기보다는 “직접적 인과가 없다”는 결과가 많음.

밀턴 다이아몬드(Milton Diamond)

국적 : 미국

직업 : 하와이 대학교 의학 및 성과학 연구소 교수

논문

“Pornography, Rape and Sex Crimes

” (1984)

“Pornography, Public Acceptance and Sex Related Crime in Japan” (1999)

주요 주장

일본과 미국 사례를 분석하며, 성 미디어의 접근성 증가와 성범죄율 증가는 직접적 인과로 연결되지 않는다고 보고.

일본에서는 성 미디어(심지어 성인 애니메이션 포함)가 매우 널리 보급되었지만, 강간률은 오히려 감소하거나 정체 상태임을 자료로 제시.

결론 : “성 미디어 접근성은 성폭력 증가의 원인이 아니다.”

출처 : Diamond, M., & Uchiyama, A. (1999). Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan.

International Journal of Law and Psychiatry, 22(1), 1–22.

돌프 질만(Dolf Zillmann, 1928~2001)

국적 : 독일 출신의 미국 심리학자

소속 : 앨라배마 대학교(University of Alabama) 커뮤니케이션학과 교수

전공 분야 : 미디어 심리학, 감정이론, 성적 자극의 사회적 영향

주요 연구 내용

성 미디어의 단기적 심리 효과 연구

성적 자극물(성 미디어)을 시청한 후 사람들의 공감 능력 저하, 성적 폭력에 대한 둔감화(desensitization) 현상을 관찰.

특히 남성 피실험자들이 성 미디어를 본 후 여성 피해자에 대한 동정심이 줄고, 강간을 ‘덜 심각한 행위’로 평가하는 경향을 보였다고 보고.

대표 논문: Zillmann, D. & Bryant, J. (1982). Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape.

Journal of Communication, 32(4), 10–21. (성 미디어그래피, 성적 무감각화, 그리고 강간의 경시)

‘성적 무감각화(sexual callousness)’ 이론 제시

반복된 성적 자극 노출은 성적 폭력이나 비윤리적 행위에 대한 정서적 반응을 약화시킬 수 있다고 주장.

그러나 이 현상은 실제 성범죄 증가의 직접 원인이라기보다는 ‘태도 변화’ 수준임을 구분함.

‘흥분 전달 이론(Excitation Transfer Theory)’ 창시자

감정적 흥분이 한 자극에서 다른 자극으로 전이될 수 있다는 심리 이론으로, 성적 자극이 분노·공포 등 다른 감정 반응과 결합될 때 행동적 폭발로 이어질 수 있음을 설명.

이는 미디어 폭력·성 미디어 연구의 핵심 심리기제로 활용됨.

제닝스 브라이언트(Jennings Bryant, 1944~2020)

국적 : 미국

소속 : 앨라배마 대학교 커뮤니케이션학과 교수

전공 분야 : 미디어 효과, 아동 교육, 성적 콘텐츠의 사회적 영향

주요 연구 내용

성 미디어 시청과 사회적 태도 연구

질만과 공동 연구를 통해, 반복적 성 미디어 노출이 남성의 여성 인식 및 성도덕 판단에 영향을 미칠 수 있다고 주장.

단기적 실험에서 여성을 도구화하거나 비인격적으로 인식하는 경향 증가를 발견. 그러나 후속 연구에서는 완화된 입장 제시

1980년대 이후 연구에서 “성 미디어 시청이 반드시 성범죄로 이어진다는 증거는 부족하다”고 평가.

성 미디어의 효과는 개인의 성격, 가치관, 교육 수준, 사회적 맥락에 따라 다르게 나타남을 강조.

미디어 교육(Media Literacy) 강조

성 미디어를 금지하기보다는 비판적 시각으로 해석할 수 있는 미디어 교육의 필요성을 주장.

즉, 문제는 콘텐츠의 존재가 아니라 수용자의 이해력과 해석력의 수준이라는 관점.

출처 : Zillmann, D. & Bryant, J. (1982). Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape. Journal of Communication, 32(4), 10–21.

내용 : 성 미디어의 반복 시청이 남성의 성적 태도와 여성 인식에 영향을 미칠 수 있음을 실험적으로 제시.

결과 : 여성 대상 폭력에 대한 ‘정서적 둔감화(sexual callousness)’와 ‘비인격화 경향’이 일부 집단에서 관찰됨.

Bryant, J., & Zillmann, D. (1989). Media Effects: Advances in Theory and Research.

Lawrence Erlbaum Associates.

내용 : 미디어의 효과는 단선적 인과로 규정할 수 없으며, 개인의 성향·가치관·교육 수준 등 수용자 요인(audience variables)에 따라 달라진다고 강조.

성 미디어 또한 “범죄 유발의 직접 원인으로 단정할 수 없다”고 서술.

Bryant, J. & Thompson, S. (2002). Fundamentals of Media Effects. McGraw-Hill.

내용 : 미디어 콘텐츠의 영향은 ‘금지’보다 ‘비판적 수용 교육’으로 대응해야 한다는 입장을 명시.

성 미디어, 폭력물 등 논쟁적 콘텐츠를 비판적 이해(critical understanding)의 대상으로 보아야 함을 주장.

“문제는 콘텐츠의 존재가 아니라, 그것을 해석할 능력의 부족이다.”라는 관점 제시.

Zillmann, D., & Bryant, J. (Eds.) (1989). Pornography: Research Advances and Policy Considerations. Lawrence Erlbaum Associates.

내용 : 성 미디어 연구에 대한 사회학·심리학적 종합서.

다양한 실험 결과를 비교하며,

“성 미디어는 모든 사람에게 동일한 영향을 주지 않으며, 개인의 성격적·상황적 요인이 더 큰 변수로 작용한다”고 명시.

4. 성교육·성담론의 활성화

핵심 내용 : 성을 공공 담론과 교육의 영역으로 끌어올림.

사례 :

스웨덴 : 합법화 후 학교 성교육에서 ‘성의 건강한 이해’ 강조.

덴마크 : 성매매·성 미디어·사생활의 경계를 법과 윤리 차원에서 토론.

효과 : 성에 대한 사회적 대화 증가 → 청소년의 왜곡된 호기심 완화, 성적 자기결정권 인식 강화.

5. 심리적 카타르시스 효과

핵심 내용 : 억압된 성적 욕망의 간접 표현 통로 제공.

결과 : 개인의 스트레스 완화, 불안감 해소, 대리적 만족감 제공.

한계 : 일시적 해소에 불과하며, 중독성 통제 필요.

6. 사회적 관용·다양성 증진

핵심 내용 : 성적 취향의 다양성 인정 → 사회적 소수자(성소수자, 페티시즘 등)에 대한 관용 확산.

사례 : 유럽의 성 미디어 산업은 이성애 중심 구조에서 벗어나 젠더 다양성과 비차별적 표현을 촉진.

Ⅱ. 부정적 결과 ― 이에 대한 반논

1. 성의 상품화 심화— 그러나 문제는 “표현”이 아니라 “교육의 결핍”.

성 미디어 산업의 상업화가 여성의 신체를 상품화한 것은 분명한 사실이지만, 그 근본 원인은 성 자체가 아니라 ‘성에 대한 교육 부재’와 ‘비윤리적 제작 환경’에 있음.

윤리적 성교육이 제대로 이루어진 사회에서는 성을 단순히 상품이 아니라 인격적 교류의 일부로 이해하게 됨.

문제는 성 미디어 자체보다 성의 의미를 가르치지 않은 사회 구조이며, 교육이 빠진 상태에서 상업적 욕망만 결합되니 왜곡이 생긴 것임.

즉, “나체”나 “성적 표현” 그 자체가 인권유린의 원인이 아니라 그 행위가 ‘무지’와 ‘착취’ 속에서 이루어질 때’ 문제로 전락됨.

2. 중독과 현실 왜곡— ‘교육 없는 소비’의 결과이자 병리적 사례의 일반화 문제

성 미디어 중독과 현실 왜곡 현상은 미디어 자체의 악성이 아니라, 교육의 부재와 병리적 개인의 왜곡된 반응이 결합된 결과임.

성적 병리(Sexual pathology)를 가진 일부 개인은 성 미디어를 현실 행위로 전이시키며 충동을 강화시킬 수 있음.

그러나 이러한 사례는 심리적 병리를 지닌 특수 집단의 문제이지, 대다수 성인 소비자에게 일반화할 수 있는 현상은 아님.

즉, 병리적 소수의 왜곡된 사용을 근거로 전체 성 미디어 문화를 ‘범죄 유발적’으로 규정하는 것은 논리적 비약임.

따라서 사회는 성 미디어를 금지하기보다 병리적 개인의 조기 진단과 심리치료, 그리고 비판적 미디어 해석 교육을 병행해야 한다.

과학적 근거 : 성 미디어 과용 / 중독 연구 동향

아래 연구들은 성 미디어 과용 혹은 “문제적 성 미디어 사용(problematic pornography use, PPU)”과 정신 건강 또는 중독 유사 반응 간 관계를 조사한 것들이며 이들이 제시하는 증거는 “모든 사용자에게 일반화할 수 없다”는 주장을 어느 정도 뒷받침해 줌.

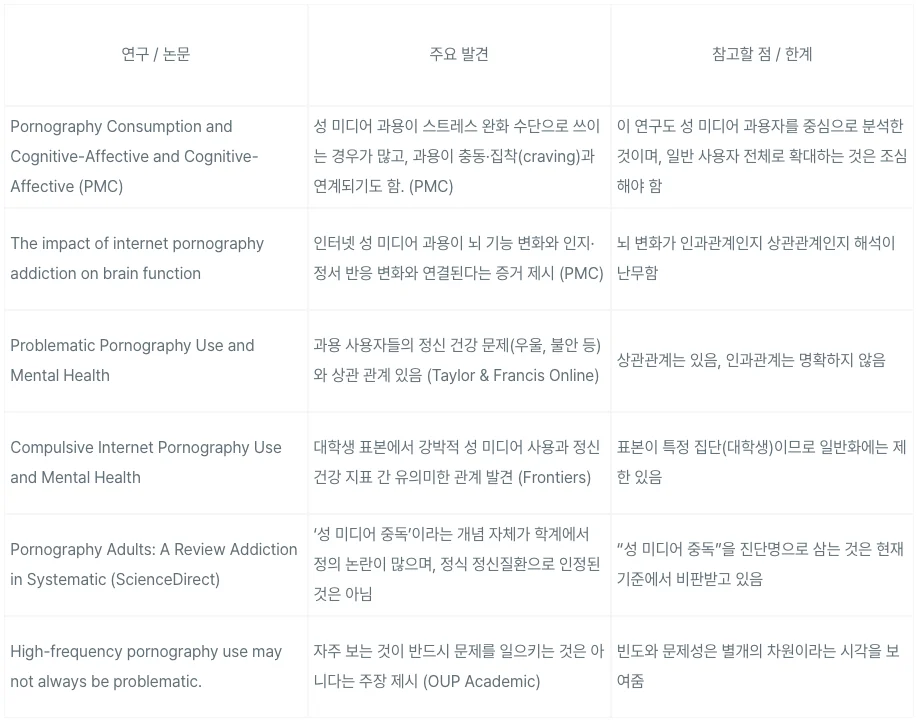

연구 / 논문

주요 발견

참고할 점 / 한계

Pornography Consumption and Cognitive-Affective and Cognitive-Affective (PMC)

성 미디어 과용이 스트레스 완화 수단으로 쓰이는 경우가 많고, 과용이 충동·집착(craving)과 연계되기도 함. (PMC)

이 연구도 성 미디어 과용자를 중심으로 분석한 것이며, 일반 사용자 전체로 확대하는 것은 조심해야 함

The impact of internet pornography addiction on brain function

인터넷 성 미디어 과용이 뇌 기능 변화와 인지·정서 반응 변화와 연결된다는 증거 제시 (PMC)

뇌 변화가 인과관계인지 상관관계인지 해석이 난무함

Problematic Pornography Use and Mental Health

과용 사용자들의 정신 건강 문제(우울, 불안 등)와 상관 관계 있음 (Taylor & Francis Online)

상관관계는 있음, 인과관계는 명확하지 않음

Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health

대학생 표본에서 강박적 성 미디어 사용과 정신 건강 지표 간 유의미한 관계 발견 (Frontiers)

표본이 특정 집단(대학생)이므로 일반화에는 제한 있음

Pornography Adults: A Review Addiction in Systematic (ScienceDirect)

‘성 미디어 중독’이라는 개념 자체가 학계에서 정의 논란이 많으며, 정식 정신질환으로 인정된 것은 아님

“성 미디어 중독”을 진단명으로 삼는 것은 현재 기준에서 비판받고 있음

High-frequency pornography use may not always be problematic.

자주 보는 것이 반드시 문제를 일으키는 것은 아니다는 주장 제시 (OUP Academic)

빈도와 문제성은 별개의 차원이라는 시각을 보여줌

3. 청소년 노출과 성 조기화— 금지가 아니라 ‘해석 교육’이 필요

청소년의 성 미디어 노출을 문제 삼지만, 근본적 대안은 차단이 아니라 ‘해석력 교육’임.

현실과 판타지를 구분할 능력은 성적 금기가 아니라 비판적 이해력에서 옴.

따라서 교육은 “보지 마라”가 아니라 “이 영상의 문제점이 무엇이며, 감정적 상호성은 어디에 있는가?”를 함께 토론해야 함.

즉, 성 미디어를 단순히 나쁜 것으로 몰아세우면 오히려 청소년은 더 은밀하게, 왜곡된 호기심으로 접근하게 됨.

4. 관계적 친밀감 약화— 성을 감정으로 재교육해야 함

“감정 없는 성” 문화의 확산은 단지 성 미디어 때문이 아니ㄹ 감정적 교류, 공감, 신뢰를 다루는 정서 교육의 부재 때문임.

진정한 친밀감은 금욕에서 오지 않고, 서로의 감정을 인식하고 조율하는 과정에서 형성함.

따라서 성을 단순히 억제하거나 금지하는 대신, ‘관계 속에서의 성’,‘감정 중심의 자유(Emotional-Centered Freedom)’로 재교육해야 하고 이것이 바로 성이 관계의 언어로 회복되는 길임.

5. 성산업 내 인권 침해— 해법은 ‘금지’가 아니라 ‘공적 감찰’임

인신매매나 강제 촬영은 합법화의 문제가 아니라 관리와 감찰의 부재 문제임.

즉, “합법”이 아니라 “방임”이 문제.

국가와 사회가 윤리적 감찰(ethical surveillance) 체계를 확립하고, 실제로 다수의 제작·출연자 모두가 동의와 보호 속에서 일할 수 있도록 함.

성인배우가 자기 배우자와는 강렬하게 성교를 못한다고 말했음.

이는 일로로써 하며 가짜함.

이러한 공적 감찰과 투명성이 없기 때문에 인권침해가 발생한 것이며, 제도를 통해 감찰을 강화하면 ‘자유 속의 책임’이 가능함.

6. 문화적 윤리 갈등— 금지보다 ‘조화의 윤리’로

종교적·전통적 윤리가 성 미디어를 도덕 해체의 상징으로 보지만, 시대마다 변하는 문화적 코드의 차이에서 비롯됨.

인간의 욕구를 완전히 억제할 수는 없으며, 문제는 욕구가 아니라 그 욕구를 다루는 방식임.

따라서 “금욕의 윤리”에서 “조율의 윤리”로 전환해야. 즉, 금지나 방임이 아닌 “관계 속 절제”를 가르쳐야 함.

성 미디어 합법화의 진짜 이유와 그 사회적 의미

성 미디어 합법화는 단순한 성적 자유의 문제가 아닌 사회적 안정 장치의 실험이었음.

억압된 욕망을 제도적으로 관리하여 성폭력과 성매매를 예방하고, 음지 산업을 양지로 끌어올려 인권을 보호하려는 현실적 선택이었음.

다수의 연구에서 성 미디어 접근성과 성범죄율 사이에는 직접적 인과가 없다는 결과가 확인되었음.

합법화의 성패는 법적 감찰과 교육, 보호 체계의 구축 여부에 달려 있음.

성 미디어 자체보다 그것을 해석하고 소비하는 개인의 윤리의식과 비판적 이해력이 핵심 변수로 작용함.

일본의 경우 유럽과 미국과는 달리 여성이 희생되는 문화가 고착되어 있음.

형식적으로는 모자이크 제도를 통해 성 미디어가 허용되었지만, 이는 성을 신비화하고 남성 중심의 성적 판타지를 강화시켜 여성에 대한 성희롱과 성추행을 오히려 증가시킨 요인으로 작용함.

반면, 일본 외 서구 국가들은 성 미디어 합법화 이후 여성의 인권이 실질적으로 향상되었음.

성 산업이 제도권으로 편입되며 노동권과 자기결정권이 보장되었고, 낙태죄가 폐지되어 여성의 신체적·사회적 자율성이 확대되었음.

즉, 성 미디어 합법화가 단순히 쾌락의 문제를 넘어 인권과 복지의 진전으로 이어진 사례임이 확인됨.

결국 성 미디어 합법화의 진정한 의미는 금욕과 방임 사이에서 자유 속의 절제, 쾌락 속의 존엄, 표현 속의 책임을 세우려는 시도였음.

이는 단순한 제도 변화가 아니라, 인간의 욕망을 사회적 윤리 속에서 조율하려는 문명적 실험이었음.

③ 유해 요소 전면 금지 및 플랫폼 책임 강화

아동 대상, 비동의, 폭력적 성표현은 전면 금지.

위반 시 제작자뿐 아니라 플랫폼에도 형사·행정적 책임 부과.

④ 중대 성범죄 무관용 원칙

강간, 아동 대상 성범죄 등은 최소 50년 장기형 + 화학적 거세 병과.

재범 방지를 위한 평생 관리 체계 구축.

⑤ 성표현 활동 종사자 권익 보장

성표현 활동 종사자에게 치료비 최대 300만 원 지원.

모욕·혐오·차별 발언에 대해 벌금 300만 원 부과.

법적·심리적 보호체계 마련으로 인권 보장.

기대 효과

성적 자유와 건강한 성문화 정착.

청소년 보호 강화 및 예방 중심 성교육 확립.

피해자 보호와 2차 피해 방지.

성범죄 억제 및 재범 방지 강화.

성 관련 산업의 투명성 및 합법성 확립.